Negli occhi di Hinako Shimizu puoi leggere tutta una serie di emozioni che vanno dalla paura alla rabbia, dalla pura ribellione adolescenziale fino a quel contrasto che le brucia nel petto, tra il desiderio di conformarsi e quello di esprimere sé stessa. Ho modo di guardarli bene, quegli occhi, dal momento che mi osservano dall'enorme manifesto che Konami ha sistemato proprio all'ingresso dell'esport Ginza Studio, al primo piano del grattacielo della compagnia.

Siamo qui per giocare in anteprima Silent Hill f, con un lunga sessione che ci permetterà di provare le prime cinque ore dell'avventura e di avere un incontro diretto con il team che sta lavorando al titolo. Il gruppo conta nomi storici del brand, nuovi e intriganti scrittori giapponesi e poi i membri di NeoBards, lo studio di Hong Kong a cui è stata affidata la vera e propria manifattura del videogioco.

Il fatto che Konami voglia comunicare in grande il nuovo capitolo del franchise è chiaro sin dalle dimensioni del manifesto che ci accoglie e che riporta la copertina del videogioco. Hinako, in primo piano, è circondata dai fiori. Proprio accanto a lei c'è la riproduzione a grandezza naturale di uno dei nemici del gioco: uno spaventapasseri vestito da liceale giapponese. Questo ci dà subito un'idea di quanto sia cambiata la pelle di questo Silent Hill rispetto agli altri capitoli della saga. Si tratta, infatti, del primo episodio ambientato totalmente in Giappone, nella fittizia cittadina di Ebisugaoka, e per di più durante l'epoca Shōwa, un periodo che va dagli anni '20 agli anni '80 del '900, e che in questo caso ci racconta uno spaccato degli anni '60, quando la società giapponese affrontava il rapido processo che l'avrebbe portata a diventare alfiera del postmodernismo una ventina di anni più tardi.

Soprattutto, ci racconta la trasformazione che ha interessato il ruolo della donna nella società, la lotta tra l'antico mondo tradizionale e quello moderno. Tra l'universo superstizioso degli spiriti e quello pratico degli esseri umani. Tante suggestioni che emergono dalla penna di Ryukishi07, lo scrittore che Konami ha scelto per questo videogioco così importante, proveniente dal mondo delle visual novel. Il suo lavoro più famoso è Higurashi no naku koro ni, conosciuto anche con il titolo internazionale di Higurashi When They Cry.

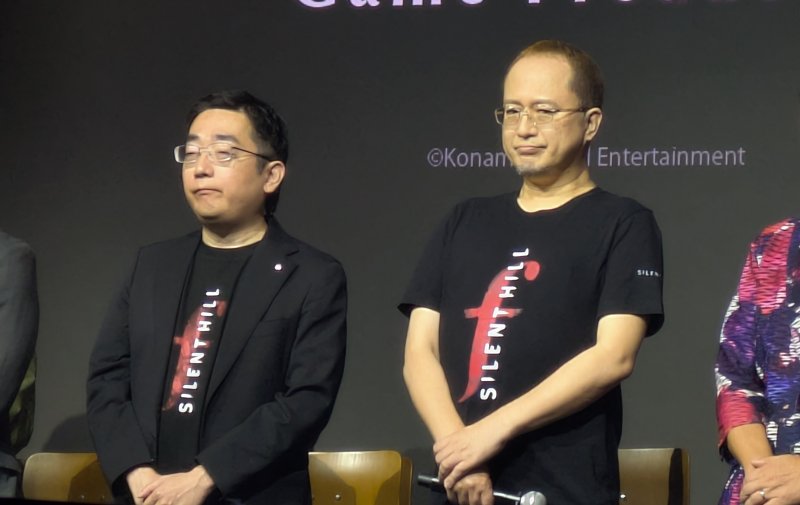

Lo vediamo salire subito sul palco, con lo sguardo fiero e un sorrisino sulle labbra che comunica tutta la sua emozione. Indossa, come tutti gli altri membri del team, una maglietta di Silent Hill f. Insieme a lui ci sono anche Motoi Okamoto, producer della saga che avevamo avuto modo di incontrare lo scorso anno in occasione della prova di Silent Hill 2, Akira Yamaoka, sempre impeccabile nel suo stile punk rock, e Al Yang e Albert Lee, rispettivamente director del gioco e producer.

Labirinto urbano

A prendere la parola per primo è proprio Motoi Okamoto. Capire quanto sia importante quest'uomo nell'operazione di rilancio di un brand a lungo dimenticato è fondamentale. L'ultimo capitolo, prima che qualche anno fa Konami decidesse di puntare nuovamente su Silent Hill, è del 2012. Okamoto è stato una figura di spicco all'interno della Nintendo dell'epoca DS e Wii, e poi è stato assunto da Konami nel 2019, passando immediatamente al comando dei progetti che riguardano la serie di Silent Hill. Il primo titolo a cui ha partecipato come producer e come director è stato Silent Hill: The Short Message.

Come suggerisce il titolo, una breve esperienza gratuita uscita nel 2024 che, pur con un risultato modesto, ha permesso al mondo di familiarizzare con l'idea del ritorno di Silent Hill. E ha anche iniziato quella transizione che ha portato Silent Hill dall'essere una città nel New England a uno stato mentale. Motoi Okamoto è un uomo minuto che sprigiona una forza incredibile. Quando è sul palco, mantiene una faccia da poker quasi imperscrutabile, un broncio da salaryman inscalfibile. Sembra guardarti negli occhi in qualunque direzione ti sposti, un po' come la Monna Lisa. Quando invece lo incontri fuori dal contesto serioso della presentazione ufficiale, è tutto sorrisi e percepisci il suo sforzo nel cercare di capire tutto ciò che gli stai dicendo in inglese.

Okamoto introduce il cambiamento più evidente di Silent Hill f, ovvero l'idea di spostare l'avventura in Giappone, e di spostarla anche temporalmente da una contemporaneità pressoché totale agli anni '60. Questa, ci dice, è stata un'intuizione di Ryukishi. Lo scrittore prende il microfono, ringraziando Okamoto e spiegandoci che ha scelto un periodo di tempo che fosse né troppo vicino, né troppo lontano. Se ci si sposta troppo indietro nel tempo, ci dice, non avendo riferimenti tangibili che ci ancorano a quel momento, si rischia di sfociare nel fantastico. Quando si esplorano decadi come quella degli anni '80 (periodo in cui è ambientato Higurashi When They Cry) e degli anni '60, è possibile radicarsi meglio nella quotidianità pur avendo la possibilità di raccontare differenze concettuali che rendono interessante e unico il contesto.

Quotidianità è una parola che ricorre spesso nel corso dell'intervento, e anche nell'intervista successiva. L'idea di ricreare una cittadina complessa e vivace, ispirandosi all'area di Kanayama, Gero, e di riciclare i kinkotsu, i vicoli che caratterizzano l'urbanistica della zona, è parte costituente di Silent Hill f. L'obiettivo di utilizzare questi elementi architettonici è proprio di avvolgere il giocatore in un ambiente del tutto simile a un labirinto urbano, utilizzando anche altri elementi come dimore tradizionali, piccoli jinja e punti di interesse ricorrenti, per destabilizzarlo, per confonderlo. D'altra parte, anche riprodurre il senso di familiarità con il Giappone di quegli anni è stato molto importante: c'è stata una grande attenzione nella ricostruzione degli interni delle case, della topografia della città. Ci sono state mostrate delle foto prese dall'alto nella periferia di Kanayama che poi sono state replicate in maniera fedele all'interno del gioco.

Al Yang, director di Silent Hill f, è intervenuto per parlare della tensione e dal senso di confusione che colpirà il giocatore. Oltre a disegnare mappe che somigliano a dedali intricatissimi, NeoBards ha sfruttato ogni stratagemma per creare schemi orizzontali e verticali molto complessi, nascondendo dietro alla nebbia e all'oscurità i pericoli in agguato. Un proposito perfettamente rispettato, dal momento che i nemici di Silent Hill f sono in grado di appostarsi dietro le pareti (un po' come facevano i Mannequin di Silent Hill 2) e di stringerti in un mortale abbraccio quando gli passi accanto. Eventualità molto spiacevole per Hinako, dal momento che essere afferrati infligge danni ingenti alla sua riserva di energia.

Modernità e tradizione come bellezza e raccapriccio

Okamoto ci introduce a quello che è il contrasto che dà carattere a tutta l'opera e che, nel corso dei tre anni passati dall'annuncio del gioco, si è trasformato nel tema ricorrente dell'opera: il rapporto tra bellezza e orrore. In realtà, Okamoto utilizza un altro termine per descrivere la metà oscura del titolo: il raccapricciante. Il mondo di gioco, dice, utilizza diversi elementi che intendono sfumare la separazione che esiste tra il raccapricciante e la bellezza. Questo dualismo si risolve in un conflitto che riguarda la modernità e la tradizione, e si riverbera eccezionalmente nel cambiamento che avrebbe interessato il ruolo della donna nella società giapponese in quegli anni. Dentro Hinako arde il rifiuto di appartenere a quella rappresentazione che la vorrebbe preziosa e fragile come un fiore, e per questo deve confrontarsi con il giudizio duro e ingeneroso della gente che la circonda. I suoi genitori, per esempio, specialmente suo padre, che la confronta con sua sorella Junko. Nella foto di famiglia, mamma, papà e Junko sono vicini gli uni agli altri. Hinako, invece, se ne sta in disparte. Anche le sue amiche la giudicano strana e nutrono per lei una gelosia tangibile per via del fascino di cui gode agli occhi del suo migliore amico, Shu. Hinako è un fiore pieno di spine, secondo la società giapponese. Come dice Okamoto: il contesto di Silent Hill f è terribile e, allo stesso tempo, irresistibile.

Cambiare il luogo fisico dove è ambientata la storia, ci dice Ryukishi07, significa anche affrontare delle sfide che inizialmente non è stato facile considerare, come adattare componenti fondamentali che hanno sempre caratterizzato la saga. I puzzle, per esempio. Lungi dall'essere considerati semplicemente ostacoli sul percorso del videogiocatore, tutti gli enigmi di Silent Hill f sono stati pensati come un'occasione per raccontare meglio i personaggi e gli elementi tipici della cultura giapponese ai videogiocatori. Ci sono enigmi che riguardano bambole kokeshi e offerte per Inari, la divinità che viene venerata a Ebisugaoka (il binomio tra la piccola città e il rapporto con un dio oscuro viene direttamente dalle origini della saga). In uno degli enigmi che abbiamo affrontato durante la prova, bisognava interpretare il testo di un'antica scrittura e ispezionare delle tavolette ema, oggetti tipici dello shintoismo sui quali i fedeli scrivono desideri e preghiere.

L'attenzione per il contesto spirituale e religioso di Silent Hill f emerge soprattutto nelle sezioni che riguardano l'otherworld, il mondo alternativo, quello di mezzo (Ma 間, come viene definito in giapponese), che esiste in ogni capitolo della saga. Questa volta, però, l'orrore è la tradizione, l'idea che le cose vadano come sono sempre andate, intrappolando Hinako in una vita che non sente sua. Non si tratta dell'unico grande cambiamento rispetto agli altri capitoli della saga. Silent Hill f riprende molte suggestioni, ma ha il coraggio di mostrare una visione personale ed eccezionalmente giapponese. Al Yang ci dice che gli scontri con i nemici hanno un carattere più fisico rispetto al passato, dal momento che tutte le armi sono strumenti per il combattimento corpo a corpo. Il team si è fortemente ispirato a Silent Hill 4: The Room per dosare il ritmo degli scontri e per capire con quale frequenza inserirli all'interno del gioco. Anche la rottura di alcune tradizioni importanti rispetto ai capitoli precedenti viene dall'audace cambiamento che The Room impose alla serie, eliminando elementi tipici come la radio e la torcia.

Yang ci parla a lungo del combattimento, sottolineando l'importanza che questo aspetto ha nella produzione. A NeoBards non si sono limitati a replicare quello che faceva Silent Hill 4: The Room, ma hanno voluto dare agli scontri un carattere più moderno, inserendo meccaniche come la schivata perfetta e il contrattacco, che permettono di anticipare il colpo nemico. L'aggiunta più importante è però una barra della sanità mentale, che permette di far scorrere il tempo più lentamente e di affrontare con concentrazione gli avversari. A dirla tutta, il sistema di combattimento non ci ha convinto del tutto, ma per le impressioni più dettagliate vi rimandiamo alla nostra anteprima.

Rami narrativi e storie alternative

Nell'intervento successivo, Ryukishi07 ci introduce a quella che ci è sembrata una delle trovate più interessanti di tutta la narrativa del videogioco, sia per il modo in cui lui l'ha raccontata, sia per le implicazioni di questa trovata. Se non volete sapere nulla della struttura del videogioco, smettete di leggere e passate al prossimo paragrafo.

Per capire meglio da dove nasce questa idea, si può citare brevemente l'incipit della sua opera più famosa, ovvero Higurashi When They Cry: un ragazzo si trasferisce in un piccolo villaggio rurale giapponese e fa amicizia con alcuni suoi coetanei. Dopo una tradizionale festa dedicata alla divinità locale, però, l'atmosfera cambia e iniziano a emergere eventi sempre più inquietanti. Da quel momento la storia assume una struttura ciclica, che porta i protagonisti a una consapevolezza sempre maggiore di cosa stia succedendo.

Lo raccontiamo perché è importante capire da dove arriva il sorprendente twist di Silent Hill f: il videogioco avrà - come da tradizione - più finali. Quello che è possibile ottenere alla prima partita, però, sarà uguale per tutti. A quel punto sarà possibile affrontare nuovamente il gioco dall'inizio, ma con la possibilità di prendere delle decisioni al posto di Hinako e di imboccare diversi rami narrativi. Questo ci porterà a storie differenti, a boss alternativi e, ovviamente, a finali che non abbiamo ancora visto.

E, a tal proposito, ci dice Ryukishi, a livello di scrittura si è lavorato in maniera molto attenta per non rendere nessuno di essi esplicitamente buono o cattivo. Non c'è, secondo lui, un good ending canonico, c'è solo una storia, quella di Hinako, e le scelte che intendiamo mettere nelle sue mani. Questo espediente dei rami narrativi viene spesso sfruttato nelle visual novel. Scrittori eccezionali del genere come Kazutaka Kodaka (noto per la serie Danganronpa e per il recente The Hundred Line) e Kotaro Uchikoshi (della serie Zero Escape) ne fanno spesso uso, a volte proprio dotando i loro personaggi di una sorta di percezione superiore che si unisce a quella del giocatore, il grande burattinaio che tira i fili dei personaggi.

Wabi-sabi, la bellezza e l’imperfezione delle cose

A chiudere l'incontro con la stampa è Akira Yamaoka. Tra quelli sul palco, è la persona che ha messo le mani dentro l'orrore di Silent Hill da più tempo in assoluto. A dirla tutta, da quasi 30 anni, ovvero dai primi vagiti della saga. Era lì assieme a Keiichiro Toyama, a Masahiro Ito, a Naoko Sato e al resto del Team Silent originale quando il board di Konami gli chiese di realizzare un videogioco che potesse bissare il successo del rivale Resident Evil. Il modo in cui la colonna sonora cattura l'essenza della storia e definisce il carattere di Ebisugaoka si può riassumere con il termine giapponese wabi-sabi. Wabi-sabi rappresenta il rapporto che esiste tra la bellezza e l'imperfezione delle cose. La capacità di afferrare il bello che si nasconde nella quiete e nella semplicità di una vita rustica, ma allo stesso tempo apprezzando la grana del tempo, le imperfezioni che si generano con l'esperienza. Questa sagace immagine si ritrova anche nel canto infantile e vivace che accompagna la sequenza iniziale del gioco, mentre una pioggia scrosciante lava via i peccati di Ebisugaoka.

Incontro Akira Yamaoka al party dopo l'evento, al piano terra del palazzo Konami. Stanno per servire una torta a tema Silent Hill f, decorata con petali di fiori in pasta di zucchero. Più o meno identici a quelli che, fino a quel momento, abbiamo cercato di evitare all'interno del videogioco. Ho modo di scambiare due parole con Yamaoka, lo ringrazio per le splendide musiche che hanno sempre accompagnato ogni Silent Hill che ha firmato, e lui mi risponde in un perfetto inglese che mi sorprende. Ha un sorriso gioviale e aperto. Dopo un'infinità di inchini e ringraziamenti reciproci, ci salutiamo. Andando via, incrocio nuovamente lo sguardo di Hinako e ci leggo dentro la stessa voglia che ho io di sapere come andrà a finire la sua storia. Quante possibilità avrò di tornare indietro e di cambiarla, di affrontare di petto una società ostile e di risolvere quel grande mistero che si cela dietro al colpo di scena che ha concluso la nostra prova. Purtroppo non potrò farlo fino all'uscita del videogioco, il 25 settembre di quest'anno.